教員紹介

ムサビ通信ならではの、

多彩な教授・講師陣。

あなたの学びたい気持ちにこたえます。

通信教育課程 専任教員

吉川 民仁YOSHIKAWA, Tamihito

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(絵画表現コース)

課程長

1965年生まれ

武蔵野美術大学大学院造形研究科油絵コース修士課程修了

文化庁芸術家国内研修員、’90年より鎌倉画廊を中心に個展、’08年より東京日本橋高島屋美術画廊Xにて個展。グループ展ではVOCA展、安田火災財団選抜奨励展、Chiba Art Now ‘01 絵画の領域展(佐倉市立美術館)、「抽象と形態:何処までも顕れないもの」展(DIC川村記念美術館)、’18 TamihitoYoshikawa展 Galerie Taménaga France(パリ)その他アートフェアなど。

メッセージ

本来、作品の制作はとても自由なものです。ただ、自身の表現を自在に画面へ形づくることは簡単ではありません。だからこそ通信での学習を通じて自身の興味を探し、自分のやりたいことを見つけてください。その過程では行き詰まることやくこともあるでしょう。でも、そのことが各自の成長を促し、自己を確立してゆきます。

関口 雅文SEKIGUCHI, Masafumi

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(絵画表現コース)

1970年生まれ

東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画技法材料研究室修了

'94年より横浜を中心に全国で個展、グループ展を開催。個展(仲通りギャラリー)'94 ’07 ’23、(Galley ARK)’05 ’07 ’09 ’11 ’13 ’15 ’21 ’24、(星と森の詩美術館)'10、(松坂屋名古屋本店)’13 ’16 ’19 ’23、(日本橋三越本店)’22 ’24など、白日会展(安田火災美術財団奨励賞、文部科学大臣賞など)。

メッセージ

ミケランジェロは、大きな石の中に眠っている像をまるで発掘するかのように彫っていったそうです。不要な石を取り除くことで、内在していた像を取り出すのです。皆さんも自分では気付いていないだけで、既に何かが内在しているのです。僕らはそれを掘り起こすのが仕事だと思っています。何が出てくるのか、今からワクワクしています。

室井 佳世MUROI, Kayo

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(日本画表現コース)

1962年生まれ

東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修士課程修了

文化庁芸術家国内研修員(秋野不矩氏に師事)。

文化庁現代選抜展、New Voiceコンテンポラリージャパニーズペインティング展(USA North Dakota Museum、Bemidji State University、Moorhead State University、 Winona State University)、星粒展、Glamorous展、都美セレクショングループ展「dot.女性日本画展」、日本画制作の現場(広島市立大学)、上野の森美術館大賞展(フジテレビ賞)、創画展(創画会賞・奨励賞・春季展賞)。

メッセージ

才能アリかナシかの決め手はと問われたならば、「やらずにおられないことを持っているか否か」と答えたいです。様々な志を胸にこの学びの場を選ばれた皆様は既に「才能アリ」なのです。学びは永遠の財産です。軽やかに助走を始めましょう。我々はその跳躍を促すロイター板です。共に日本画の素材に親しみ学んでまいりましょう。

元田 久治MOTODA, Hisaharu

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(絵画表現コース)

1973年生まれ

九州産業大学芸術学部美術学科卒業

東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画(版画)専攻修了

文化庁新進芸術家海外研修制度研修員(オーストラリア、アメリカ)

版画展(日本版画協会)、2013年よりアートフロントギャラリーにて個展、主なグループ展ではVOCA展、Domani・明日展、プリントって何?—境界を超えて—(市原湖畔美術館)、Hiroshige’s City:From Edo to Tokyo(ホノルル美術館)、終わりの向こうへ:廃墟の美術史(松濤美術館)、鉄道と美術の150年(東京ステーションギャラリー)など。

メッセージ

版画は印刷物として古くからある技法ですが、近年様々なメディアを取り込む事のできる汎用性のある媒体でもあります。アナログやデジタルを問わず、表現したい事とその表現手段としてのメディアを有効活用し、社会に対して声を発する術を身につけて下さい。

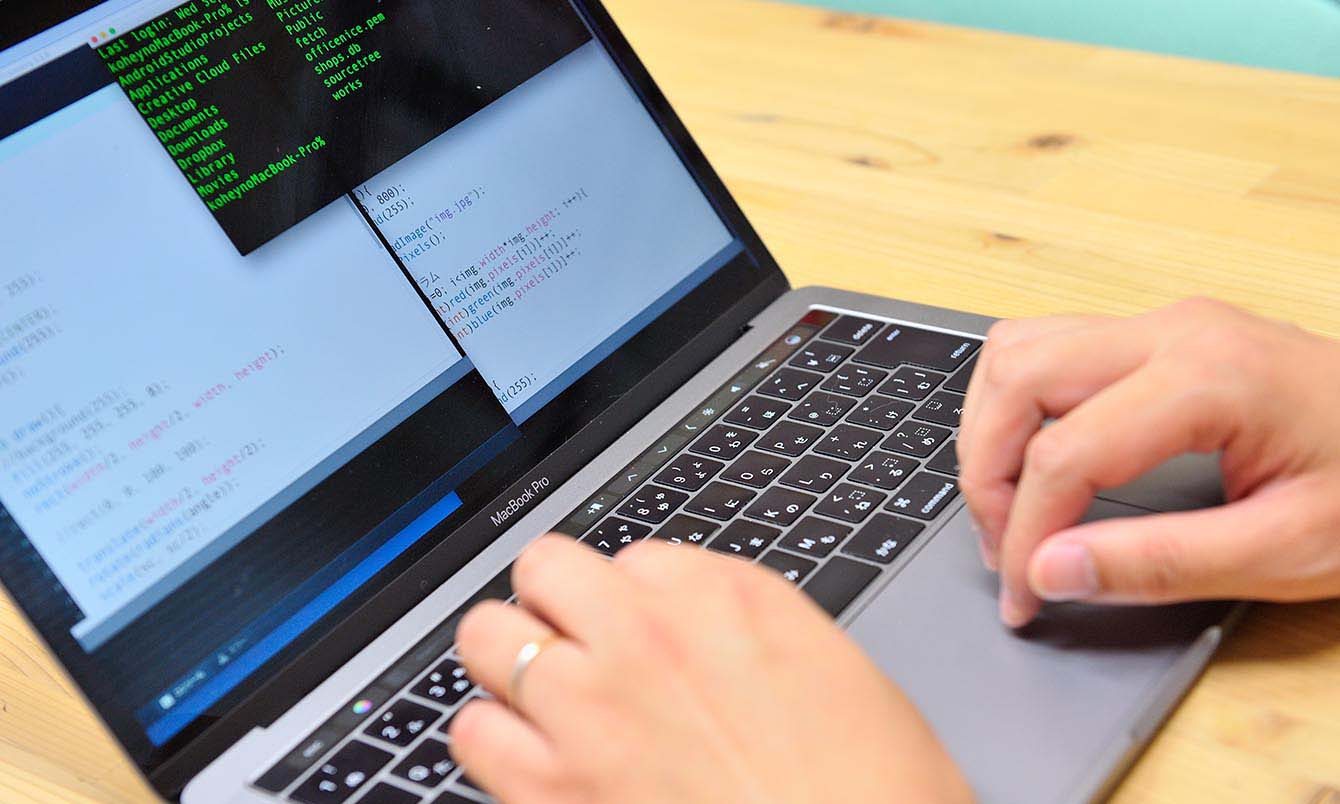

清水 恒平SHIMIZU, Kohei

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(デザイン総合コース)

副課程長

1976年生まれ

武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業

オフィスナイス株式会社代表取締役。デザイナー。プログラミングとタイポグラフィを軸に、グラフィックデザイン、インタラクションデザイン、デバイス制作など幅広く活動している。近年はNPO法人イシュープラスデザインのソーシャルデザインプロジェクトの多くに参加している。主な仕事に、「認知症世界の歩き方」「人口減少×デザイン」「東スポweb」「無印良品の家 住まいのかたち」「欲しかった暮らしラボ」などのウェブデザインなど。著書:「マルチメディアを考える」(武蔵野美術大学出版局・2016年)ほか。

メッセージ

技術革新や人々の働き方、暮らし方の変化によって、社会がデザインに求めるものは、どんどん変わりつつあります。デザインの役割は決して表層的なものだけではありません。まずは、既成概念にとらわれず、そのデザインの広がりを体感してください。そして、あなた自身のデザインの領域を切り拓いてください。

上原 幸子UEHARA, Sachiko

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(デザイン総合コース)

1959年生まれ

武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業

広告制作会社にて、アドバタイジングデザイン、キャラクターデザイン等の制作に携わる。在学中に障害者の社会参画活動に携わったことでコミュニケーションデザインの存在に気づき、多摩川に市民主催の遊び場を立ち上げ、子ども・子育て支援と環境教育、子どもの居場所づくりなどコミュニティデザインに取り組んでいる。主な仕事に、警視庁マスコットキャラクター「ピーポくん」、鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」、環境学習のメディア制作、ワークショップの企画運営などがある。著書:『デザインとコミュニティ』(武蔵野美術出版局・2018年)。

メッセージ

デザインは、身の廻りのあらゆる場面で必要なものです。困っていることを解決する方法を考えたり、ものごとを見やすくわかりやすくしたり、人を楽しくワクワクさせるアイディアなど、デザインの活躍の場はこれからも広がっていきます。ムサビで学び合いながら見る目と聞く耳を鍛え、デザインする楽しさを実践的に学んでいきましょう。

荻原 剛OGIHARA, Tsuyoshi

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(デザイン総合コース)

1975年生まれ

武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科ならびにケルン工科大学デザイン科(現ケルン・インターナショナル・スクール・オブ・デザイン)卒業

家電メーカ勤務後渡独、ドイツのデザインエージェンシーYellow design | yellow circleを経て2008年にオムロン ヘルスケア株式会社に入社。2017年より同社デザインディレクター、2021年よりデザインディレクター兼部門長。2022年より本学准教授。主な仕事にオムロン上腕式血圧計HEM-7600T Evolv、HEM-7530T Complete、体重体組成計HBF-212/214、Hoesch社Sensa Mareなど。担当ならびにディレクションした商品の主な受賞はiFデザイン賞金賞、German Design Award金賞、 Red Dot Design Award: Best of the Best、 Designpreis der Bundesrepublik Deutschland、グッドデザイン賞Best 100、全国発明表彰発明賞など。

メッセージ

2010年ごろからデザイナーという役割に求められることが大きく変化してきています。デザインする領域も求められるハンドスキルも一層の柔軟性が求められる時代になりました。

一方で、「デザイン」という言葉が携えている本来の意味に立ちかえれば、学ぶべきことは今も昔も案外、変わらないのかもしれません。課題や人との出会いを通じて10年後も20年後も生き続ける「デザイン」の発見ができるよう、素敵な時間をすごしてください。

福井 政弘FUKUI, Masahiro

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

教授(デザイン総合コース)

1969年生まれ

武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業

凸版印刷株式会社(現TOPPAN)トッパンアイデアセンター勤務を経て、2010年にフクイデザイン事務所を設立。食品や菓子、飲料、雑貨等のパッケージデザインを手がける。パッケージのコンストラクションデザインからグラフィックデザインまで幅広く活動。2007年より本学非常勤講師。2024年より本学教授。主な仕事:株式会社永谷園「しじみ70個分のちからみそ汁」、「パキット」、株式会社明治「キシリッシュガム」パッケージ構造、アキュアメイド「天然水ゼリー」など。著書「パッケージデザインを学ぶ 基礎知識から実践まで」(武蔵野美術大学出版局・2014年)。

メッセージ

デザインの醍醐味の一つに、自分の制作したものが多くの人々の手に渡り、楽しい気持ちにさせたり、生活を豊かにできることがあります。これは一度経験してしまうと何事にも変え難い魅力です。そんな世界に一歩足を踏み出してみましょう!

足立 圭ADACHI, Kei

武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程

准教授(芸術研究コース)

1982年生まれ

武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業

青山学院大学総合文化政策学研究科文化創造マネジメント専攻修了

武蔵野美術大学卒業後、長野県信濃美術館 東山魁夷館(現:長野県立美術館)、女子美アートミュージアム、菊池寛実記念 智美術館で美術館学芸員として19年間勤務。女子美アートミュージアム在職中の2014年より武蔵野美術大学造形学部通信教育課程非常勤講師。2024年より現職。主な展覧会企画として「五感でアート」「五感でアートpart2」「美しい木の椅子」「女子美の新星」「現代のやきもの 思考するかたち」など。

メッセージ

自身の更なる可能性にチャレンジしたいと考えるタイミングは人それぞれで、思い立った時が最大のチャンスです。大学という学びの場で、ぜひ交友関係や興味の対象を広げ、自分自身の未来図を描いていきましょう。

川村 笑子KAWAMURA, Emiko

武蔵野美術大学造形学部 通信教育課程

准教授(芸術研究コース)

1984年生まれ

武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業

東京藝術大学大学院美術研究科芸術学専攻修士課程修了

武蔵野美術大学卒業後、株式会社思文閣、国際日本文化研究センター勤務を経て、2015年に東京藝術大学大学院入学。同学教育研究助手を経て、2019年より筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻博士後期課程在学。2022年より医療創生大学非常勤講師、2025年より現職。専門は日本近現代美術史。主な論文に「占領期における新日本美術会の活動―支援者中村勝五郎をめぐって」(『近代画説』30号、2021年12月)「占領期における大阪市立美術館の接収とその解除について」(『文化資源学』第21号、2023年6月)など。

メッセージ

興味のあるものに対して向き合って取り組み続けることは簡単ではないとともにとても尊いことです。一人一人が「自分の学び」を見つけ出し、深めていけるよう取り組んでいきましょう。