1. Webシラバス・学習指導書で各科目の概要、課題の内容を把握する

単位修得までの流れを把握する

個々の科目は通信授業課題・面接授業(スクーリング)・メディア授業・科目試験によって構成され、科目ごとにその組み合わせは異なります。そのため学習計画を立てるために、科目ごとに構成内容や学習順序等を確認します。その際はWebシラバス・学習指導書を参照します。

2. 各科目の学習予定を立てる

各科目のスクーリングやメディア授業[オンラインスクーリング]受講、科目試験の受験日を決める

スクーリングやメディア授業[オンラインスクーリング]、科目試験は日程や開催回数が予め定められているため、そのなかで受講・受験ができなければ単位修得は見込めなくなります。そのためスクーリング受講日やメディア授業[オンラインスクーリング]の日程、科目試験受験日を最初に決定します。

スクーリング

同じ科目で複数回開講される場合は、全ての回を受講する必要はありません。そのため科目同士で受講日程が重複しないように各科目の受講日程を決めます。また、他科目のスクーリング受講を受講条件としている科目もありますので、その場合はその条件を考慮したうえで、受講日程を選択しなければなりません。

科目試験

科目試験は年6回、各回とも5時限の時間割で開催されます。科目ごとに受験資格を満たしたうえで受験し、合格すればその後は受験する必要はありません。ただし1時限内で複数科目の試験を同時に行うため、同日の同時限には1科目のみの受験となります。そのため同時限に科目試験が行われる科目を履修した場合は、それぞれの科目を何回目の受験日に受験するかを決めます。

スクーリング受講日やメディア授業[オンラインスクーリング]の日程、科目試験の受験日に合わせ、通信授業課題の学習予定を立てる

スクーリングの中には通信授業課題の事前提出や合格が受講の条件となっている科目があります。そのため受講条件を満たせるように、通信授業課題の取り組みをスケジューリングします。

また、科目試験の受験資格を得るためには、受験を希望する科目につき、すべての課題のレポートが各回ごとに定められた提出期限までに受理され、合格または添削中であることが必要です。それに合わせ、通信授業課題に取り組むスケジュールを決定します。

通信授業課題に取り組むスケジュールを決める際には、その科目の全ての通信授業課題を何回に分けて提出するかを把握します。複数回に分けて提出しなければならない場合、2回目以降の提出は、その前に提出した課題が「合格した後」もしくは「受理後30日を経過しても合否が決していない場合(添削中)」でなければ行えません。

1つの通信授業課題の学習時期を1ヵ月とすると、最終的な課題提出予定日から30日×提出回数の日数遡った時期が学習開始時期になります。

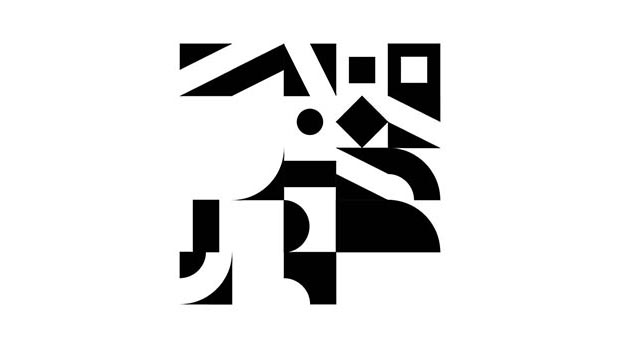

例)同時提出ができない通信授業課題が2課題あり、最終レポート提出〆切日が6月29日 ※ に定められた第2回科目試験(7月18日 ※ )を受験しようとする場合( ※ 日付は実際のものではありません。必ず当該年度の『科目一覧 科目試験日程表』や月刊誌(武蔵美通信)の「科目試験」ページで日程を確認してください)。

3. 全科目の学習スケジュールを通覧する

全ての科目の学習スケジュールをまとめ、調整を行いましょう。科目別に立てた全ての学習スケジュールをまとめ、学習予定が集中している時期がないかを確認します。集中しすぎる時期があれば、予定を分散し、負荷を軽減させるために再度科目別に学習スケジュールを検討・変更します。変更する際、履修科目の選択時と同様、単位修得の優先順位も必修科目 → 選択科目となるため、優先順位の低い科目からスケジュールを変更するとよいでしょう。