武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

通信教育課程

山㟁 愛子/永字八体 書道で見つけた文字の立体感【優秀賞】

書道の線は平面的な黒い線に見えるが、実際には速度や筆圧、筆の持ち方など書き手の身体性に付随する様々な情報が盛り込まれている。長年書道を嗜み、多くの古典に触れてきた作者には見える立体的で奥行きのある文字を具現化した。

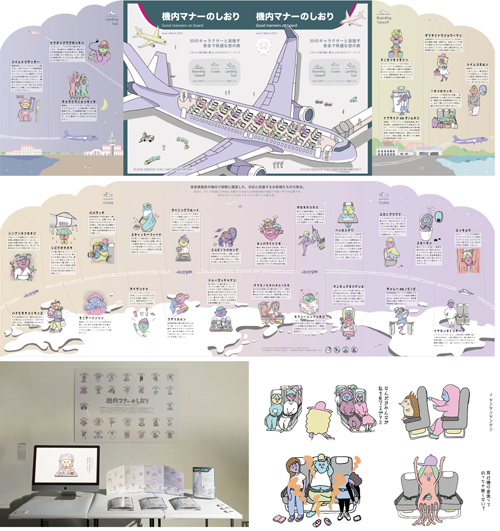

佐々木 あゆみ/機内マナーのしおり【優秀賞】

作者が客室乗務員として実際に出会った乗客をモデルに、30体のキャラクターを制作し、機内での迷惑な振る舞いを座席ポケットの「安全のしおり」として紹介。そのうち10体のエピソードをアニメーション作品にした。

C.T./たらふくおにぎり【優秀賞】

様々な形の「笑い」を日本の伝統食「おにぎり」で表現しました。井山弘幸著「笑いの方程式」のカテゴリー分けに倣い、言葉の取り違いによる王道の笑いから現代的なシュールな笑いまで20種のおにぎりを制作しています。

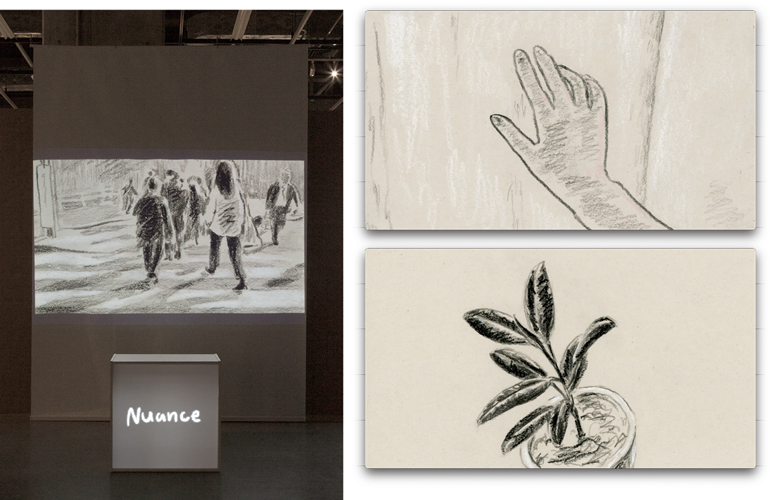

小林 菜摘/nuance あいまいな意味の形成

「もの同士が関係することで、あいまいな意味が見えてくる」言語化出来ない感覚を、映像で生じさせる試みである。断片が連なることで意味を成す。この性質を映像の構造に落とし込み、物語らずに、断片的な映像のモンタージュによって関係の生成を表現した。

佐々木 雄介/Room storage —収納と環境を一体的に考える—

「環境空間」を分割している「収納」という空間の構造について再構築を意図した研究。本作品では、あえて「収納」を不明瞭にし、環境と一体にすることで、従来の収納が持っている配置・設置という概念を実験的に消失させ表現している。

松盛 裕志/ゆうすいに輝く三島の宝物

静岡県三島市の湧水やミシマバイカモの魅力を生かし、夜も楽しめる水中イルミネーションを制作した。作品完成後に点灯イベントを開催し、清掃や保全ボランティアでお世話になった方々にも見ていただくことができた。

伊藤 達彦/都合の形【優秀賞】

形にはその形が生み出された理由(=都合)があるという。本研究は、その「都合」を読み解き、可視化することを出発点としながら、恣意的に妄想した「都合たち」を提示することで見る者たちに新たな地平を想起させるものと言えます。

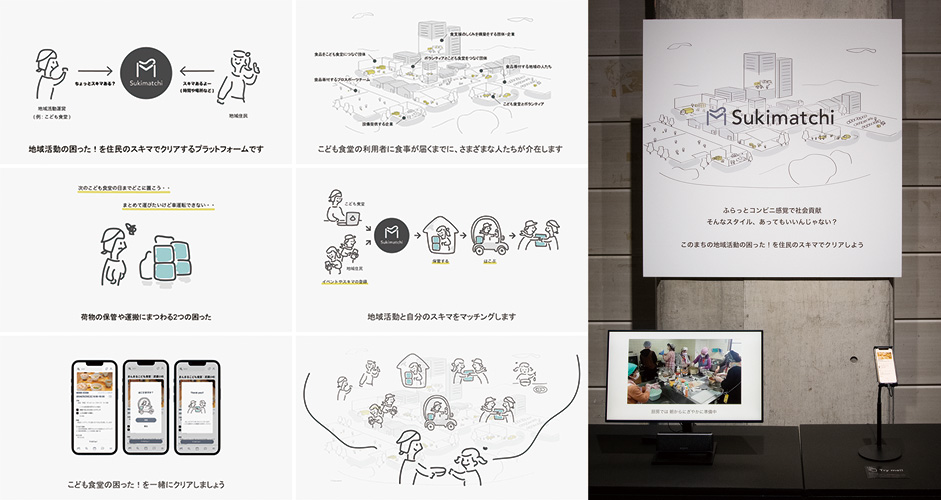

高田 友紀/Sukimatchi このまちの地域活動の困った!を住民のスキマでクリアするプラットフォーム【優秀賞】

「ふらっとコンビニ感覚で社会貢献」をコンセプトに、地域活動と住民のスキマをつなぐプラットフォームを提案。地域のこども食堂、ステークホルダーや地域住民への取材を行い、実ニーズに即した社会実装を目指し今後も進めていく。

虫壁 ゆか/ATELIER BRIC 90日間の活動記録 —働く学生母ちゃん、卒業制作の為に家を借りました。—

ミニマムコミュニティの形成を目指して3ヶ月 間 家を借り、サ ードプレイス「ATELIER BRIC」を立ち上げました。ワークショップなどで一緒に手を動かし、同じ釜の飯を食べ、作ったものをそのままを展示しています。はじまりの90日間の記録です。

黒沢 永/DEFORMATION

作品のテーマは心の痛みの具現化と身体を傷付けない身体変工である。

大切な人を取り巻く身体に対する悩みをきっかけに関心を抱き、球体を身体の隠喩的な形として、3 種類のユニットになるよう構成した。

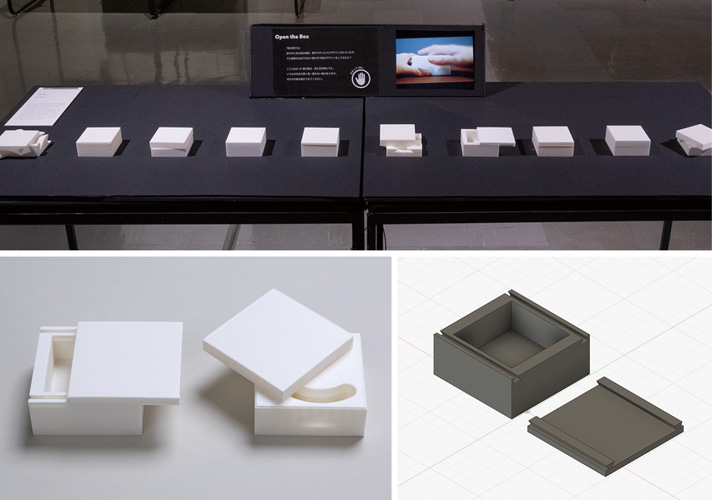

白井 杏佳/Open the Box —考えないと考えさせる—

デザインは「分かりやすさ=考えない」が追求されることが多い。見た目は同一の簡単に開く箱、開かない箱が10 個ある。手に取って「分かりづらい=考えさせる」とされるデザインの意味を考えてもらうことを目指した。

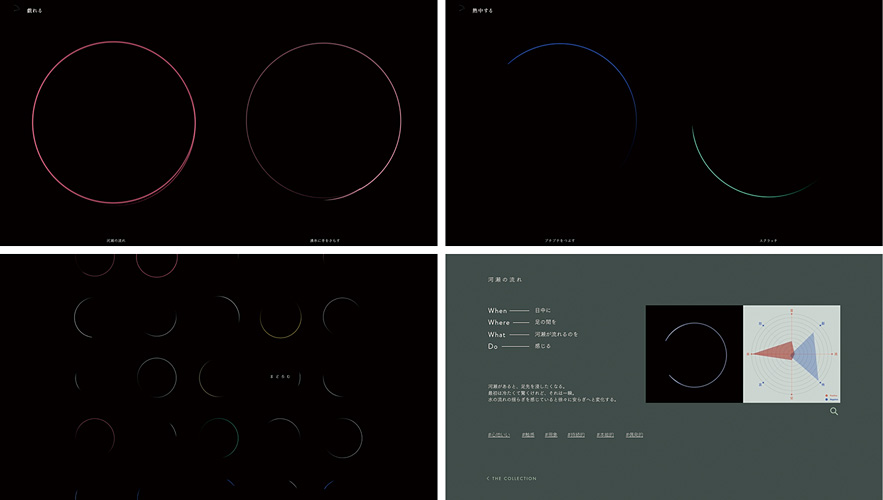

神谷 智子/One-Minute Eclipses Collection

感覚や感情を形に起こすための研究の一環として始まった作品。「きもちいい瞬間」の感覚を元に、その際に起こる感情の変化をつぶさに観察し、分析・可視化した。様々な「きもちいい」を1分間の円運動にまとめ、比較、考察できるデータベースである。