孔版で写真感光法を行う場合、透過原稿を作成しなければならない。支持体として用いるのは、マットフィルムあるいはクリアフィルムである。描画材は、遮光性のオペークを主に用いるが光を遮る描画材であれば自由に代用出来る。

版画制作のもととなるイメージを予め描き(下図)、その上にフィルムをかぶせて描画するのが一般的である。

複数版で制作する場合は、下図の余白にトンボテープを貼り、各版のフィルムにも同様に重ねて貼付ける。これは多版多色印刷する時に、色ズレしないための工夫である。

印刷に入る前に全てのフィルム制作を行う場合と、印刷の状態を見ながらフィルム制作する場合の2種類がある。

版画制作のもととなるイメージを予め描き(下図)、その上にフィルムをかぶせて描画するのが一般的である。

複数版で制作する場合は、下図の余白にトンボテープを貼り、各版のフィルムにも同様に重ねて貼付ける。これは多版多色印刷する時に、色ズレしないための工夫である。

印刷に入る前に全てのフィルム制作を行う場合と、印刷の状態を見ながらフィルム制作する場合の2種類がある。

ドローイング:

マットフィルムをかぶせて描画:

トンボテープを貼る:

複数版を作る:

まず、中性洗剤を適度に含ませたスポンジで丁寧にスクリーン枠を洗浄し、よく水洗いを施したあと完全に乾燥させる。

スクリーン枠に張ったテトロンは、緊張していて破れ易いので、ホコリの無い無風の屋内で自然乾燥するのが望ましい。

予め準備しておいた感光乳剤をバケットに注ぐ、この時の量はバケット容積の半分ぐらいが塗り易い。

スクリーン枠を垂直から10度くらいに傾け、枠の底辺にバケットの刃先を当てる。バケット内の感光乳剤面を水平に保ちながら、スクリーンと乳剤が接する角度まで傾ける。その状態を保ちながら、バケットの刃先をスクリーンに一定の圧力で押し付けながら上に一定の速度で移動させると状態よく塗布することが出来る。

この時に途中で移動速度を変えたり途中で止めたりすると、印刷不良の原因になりかねないのでその場合は、塗り直さなければならない。この要領で表面と裏面と、順番に塗り乳剤の仕様書に沿った適切な厚みにしなければならない。

何度か繰り返して塗る場合には、露光面を最後に塗って完了する。その後完全に乾燥させるため、暗室に放置する。

スクリーン枠に張ったテトロンは、緊張していて破れ易いので、ホコリの無い無風の屋内で自然乾燥するのが望ましい。

予め準備しておいた感光乳剤をバケットに注ぐ、この時の量はバケット容積の半分ぐらいが塗り易い。

スクリーン枠を垂直から10度くらいに傾け、枠の底辺にバケットの刃先を当てる。バケット内の感光乳剤面を水平に保ちながら、スクリーンと乳剤が接する角度まで傾ける。その状態を保ちながら、バケットの刃先をスクリーンに一定の圧力で押し付けながら上に一定の速度で移動させると状態よく塗布することが出来る。

この時に途中で移動速度を変えたり途中で止めたりすると、印刷不良の原因になりかねないのでその場合は、塗り直さなければならない。この要領で表面と裏面と、順番に塗り乳剤の仕様書に沿った適切な厚みにしなければならない。

何度か繰り返して塗る場合には、露光面を最後に塗って完了する。その後完全に乾燥させるため、暗室に放置する。

バケットに感光乳剤を入れる:

バケットの持ち方:

バケットの角度/拡大:

塗布の乾燥:

感光乳剤が完全に乾燥した事を確認して、露光の工程へと移行する。

露光時にはスクリーン枠の露光面に対して、フィルムの描画面を密着させる必要がある。

感光機の場合には、よく清掃されたガラス面にフィルムを置き、スクリーン枠をフィルムの上に設置する。蓋を閉めると自動的に空気の吸引が起こり、ガラス面と乳剤面の間にフィルムが挟まれた状態で固定される。この状態で一定の時間ランプの光を照射し、ランプが消えてから蓋を開ける。

感光機には、全自動のものと露光のスイッチが手動のものがある。また、ケミカルランプや写真用のレフランプでも露光する事が出来る。その場合の露光時間は、テストを行って独自に見いだす必要がある。

露光時間は乳剤の仕様書に指示された時間が望ましいが、増減することで得られる図像が変化する場合がある。

露光時にはスクリーン枠の露光面に対して、フィルムの描画面を密着させる必要がある。

感光機の場合には、よく清掃されたガラス面にフィルムを置き、スクリーン枠をフィルムの上に設置する。蓋を閉めると自動的に空気の吸引が起こり、ガラス面と乳剤面の間にフィルムが挟まれた状態で固定される。この状態で一定の時間ランプの光を照射し、ランプが消えてから蓋を開ける。

感光機には、全自動のものと露光のスイッチが手動のものがある。また、ケミカルランプや写真用のレフランプでも露光する事が出来る。その場合の露光時間は、テストを行って独自に見いだす必要がある。

露光時間は乳剤の仕様書に指示された時間が望ましいが、増減することで得られる図像が変化する場合がある。

フィルムをセット:

アルミ枠をセット/露光スイッチ:

バキュームをかけて圧着/拡大:

露光中(窓から覗く):

露光が終了したら、直ちに現像しなければならない。感光した場所は耐溶剤/耐水性に変化しており、未感光部分は水溶性のままなので水道水を使って乳剤を除去する。

水を含むと感光は止まるので、水をかけ続けて完全に洗い流す。弱い水圧で始めて徐々に強くするけれども、感光して出来上がった版を壊さないように注意する。

水洗い後は、ゴムヘラを使い水を切って完全に乾燥させる。現像直後の版はデリケートな状態なので、指でこするなどしない方が良い。

水を含むと感光は止まるので、水をかけ続けて完全に洗い流す。弱い水圧で始めて徐々に強くするけれども、感光して出来上がった版を壊さないように注意する。

水洗い後は、ゴムヘラを使い水を切って完全に乾燥させる。現像直後の版はデリケートな状態なので、指でこするなどしない方が良い。

水をかける:

未感光部分を溶解:

水洗い:

乾燥のために良く水を切る:

露光の状態によっては、ガラス面の汚れや乳剤膜の不適正な厚み、不適正な露光時間などが原因で、細かな穴が生じることがありこれをピンホールと呼ぶ。このままだと、刷る時にインクが版を通過してしまい汚れとなるので、感光製版後の印刷準備の前に感光乳剤で版面のピンホールを目止めする。

穴の開いた箇所に、筆を使って丁寧に乳剤を塗布する。修正後は、製版時と同じように露光を行って、版面に固着させる。

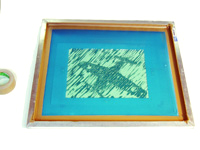

また、スクリーン枠とテトロンの接着部は、版面にインクを拡げる都合上、その隙間にインクが溜まりやすい。水性インクの場合は汚れで済む場合もあるが、特に油性インクの場合インク溶剤が接着剤を溶解する場合があるので、写真のようにガムテープやアルミテープでカバーしておく。

穴の開いた箇所に、筆を使って丁寧に乳剤を塗布する。修正後は、製版時と同じように露光を行って、版面に固着させる。

また、スクリーン枠とテトロンの接着部は、版面にインクを拡げる都合上、その隙間にインクが溜まりやすい。水性インクの場合は汚れで済む場合もあるが、特に油性インクの場合インク溶剤が接着剤を溶解する場合があるので、写真のようにガムテープやアルミテープでカバーしておく。

目止め後に再露光:

アルミ枠とテトロンとの目止め:

バケットを引き上げる/動き:

| 感光乳剤の乾燥: 版画工房には、温度調節の出来る、スクリーン枠乾燥用ボックスが設置されている場合が多い。これは、ボックス内が45度前後に保たれて空気が循環するので、短時間で完全に乾燥する。一般家庭では、暗室を作り放置するより他ない。乾燥中や、乾燥後に水分を含んだりふやけたりすると、テトロンとの活着がゆるみ現像時に、未感光部分と一緒に剥がれ落ちてしまうので注意が必要である。 |

| 写真用ランプでの感光: 感光機がない場合は写真用のランプで代用する。 詳しくは用具の代用のページを参照。 |

| 乳剤膜とフィルム原稿の圧着: 感光機が無い場合の露光作業にとって、乳剤膜とフィルムの圧着が難しい。 詳しくは用具の代用のページを参照。 |

| 家庭での現像処理について: 自宅など設備のない場所での現像には、排水などに工夫が必要である。 詳しくは用具の代用のページを参照。 |