表面が平滑な厚みのあるテーブルを刷り台として、スクリーン枠とテーブルをダブルホルダーでしっかりと固定する。

テーブルが頼りない場合は、厚みのある板を用意してテーブルの天板と一緒にホルダーに噛ませると良い。表面に平滑さが無い場合は、アクリル板を上に乗せて動かないようにガムテープで固定しておく。

テーブルが頼りない場合は、厚みのある板を用意してテーブルの天板と一緒にホルダーに噛ませると良い。表面に平滑さが無い場合は、アクリル板を上に乗せて動かないようにガムテープで固定しておく。

アルミ枠の固定:

作業台に固定した後、アルミ枠を固定する。ヒンジによって一定の位置で上げ下げができる。

作業台に固定した後、アルミ枠を固定する。ヒンジによって一定の位置で上げ下げができる。

アルミ枠の固定(横):

スクリーン枠を確実に設置できたら、紙の置く場所を決める。スクリーン枠が固定されているから、常に紙を一定の位置に置ければ、必ず決まった位置に刷れる。このための目印を紙見当と呼んで、製版時に直接感光させるトンボ見当とともに、この技法には欠かせない版ズレ防止の工夫である。

紙を置く位置決めをするためには製版されたトンボ見当を基準にし、紙の位置が決まったら紙を固定するストッパーの役目を持つ紙見当を設置する。

紙を置く位置が見当によって定まったら、版に刻まれたトンボテープの穴を感光乳剤で塞ぐ。版の裏側からマスキングテープで止めても良い。

紙を置く位置決めをするためには製版されたトンボ見当を基準にし、紙の位置が決まったら紙を固定するストッパーの役目を持つ紙見当を設置する。

紙を置く位置が見当によって定まったら、版に刻まれたトンボテープの穴を感光乳剤で塞ぐ。版の裏側からマスキングテープで止めても良い。

設置した見当:

版画紙を合わせた状態:

インクは、スクリーン枠を少し立てた状態で、下のあいている場所にスキージの幅で拡げる。単色の場合はそのまま注ぎ込めば良いが、複数色の場合はそれぞれインクをつくり片側ずつ流し込む。

複数色の場合には、スキージの左右には、インクをとどめて動きが一定になるようなガイドを新聞紙等でつくり固定する。

複数色の場合には、スキージの左右には、インクをとどめて動きが一定になるようなガイドを新聞紙等でつくり固定する。

単色の場合:

複数色の場合:

版面に注いだインクを、スキージのブレード部分に充分なじませる。インクに馴染んだブレードは版面の上を滑らかに進むので、その動きを短い幅で前後させて確認する。

スキージで手前にあるインクを奥側に移動させるが、この時のブレードの角度を版面から60度ぐらいになるように傾ける。この要領は刷る前の準備であり、版の穴の空いた部分にインクを保った状態にするためである。

テトロンの繊維に、均一な厚みでインクを保持させるのが目的である。この時にムラがあったり、筋が入ったりすると、そのままの状態で刷られる。

スキージで手前にあるインクを奥側に移動させるが、この時のブレードの角度を版面から60度ぐらいになるように傾ける。この要領は刷る前の準備であり、版の穴の空いた部分にインクを保った状態にするためである。

テトロンの繊維に、均一な厚みでインクを保持させるのが目的である。この時にムラがあったり、筋が入ったりすると、そのままの状態で刷られる。

スキージにインクを馴染ませる:

インクをかぶせる:

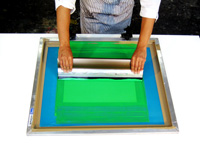

版画紙を紙見当に確実にセットして、印刷台と平行になるようスクリーン枠を下ろす。

インクをかぶせる時に奥側に移動したインクを、スキージでまとめて手前側へ戻しながら刷る。

スクリーン枠と印刷台の間には1センチ程度の間隔があるので、下に押し付けながら手前に引いてこなければならない。難しさがあるとすれば、スキージの角度を保ちながら手前に引くところになる。

写真の様に手のひらと親指でしっかりと柄の部分を保持して、上半身の重みを中指の指先辺りに伝える気持ちでスキージーを押し付けるとうまくいく。

インクをかぶせる時に奥側に移動したインクを、スキージでまとめて手前側へ戻しながら刷る。

スクリーン枠と印刷台の間には1センチ程度の間隔があるので、下に押し付けながら手前に引いてこなければならない。難しさがあるとすれば、スキージの角度を保ちながら手前に引くところになる。

写真の様に手のひらと親指でしっかりと柄の部分を保持して、上半身の重みを中指の指先辺りに伝える気持ちでスキージーを押し付けるとうまくいく。

紙のセット:

スキージ操作/動き:

スキージの角度:

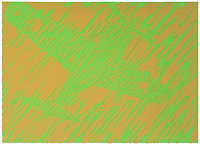

刷り上がり(2色刷り)!

| インクの溶解: インクは専用の溶剤を用いて、希釈するのが望ましい。水性のインクにも専用の希釈剤があり、水道水で希釈出来ない事はないが印刷不良の原因になる可能性がある。 |

|

| 解版: 乳剤膜の剥膜には、専用の剥離剤を使用する。この薬品を作用させると、強固な膜面が溶解するので乾く前に水道水で良く洗い流す。この溶解途中で乾燥してしまうと、再び薬品を作用させてもなかなか落ちない。 感光乳剤もインクの性質などによって使い分けるので、剥膜剤も数種類ある。販売店に、適切な種類のものか確認を行ってから購入すると良い。 |

|

| 紙用の見当: 版画紙と同じ質の紙に薄い両面テープを貼り、それを1センチ幅くらいで裁断し見当として用いる。 |